El «quijotismo» de Albert Serra, cineasta bañolense

No pocos años han pasado desde que yo hacía poco más que jugar a las chapas, al taco y con menos dedicación a las canicas. Así pasaba el tiempo al tiempo que por esas diversiones los cromos y canicas dejaban calmos unas manos para ser acogidos por otras apetentes, y por muchas razones pero sobre todo por miedo a comprobar en mi filiforme complexión una vez más el carácter de mi padre, –y aunque ir a la escuela no era lo que en realidad importaba pues sin excepción se trataba del «motivo», siempre según el sentido que le otorgaba mi progenitor, esto es, dependiendo del día así era su disposición hacia mi–, yo, por lo que vengo relatando, asistía disciplinado a la escuela; y en la distancia, al recordarlo, puedo asegurarles que no violento ni un ápice las cosas.

Sorpresa y no poca fue para muchos de nosotros cuando a mediados de marzo (seguro que me equivocaría en el año mas no es el caso del mes por el incontenible deseo de desgañitarme por mayo cantando a coro «Con flores a María…») nos conminó don Federico, circunspecto como era, a leer, y hasta final de aquel curso, los lunes y los jueves y durante toda la mañana a un clásico español. «Dios quiera –espectó secamente– que el Quijote de la Mancha del muy ilustre Miguel de Cervantes y Saavedra (Alcalá de Henares, 1547–Madrid, 1616) les sirva para algo mejor de lo que me tienen acostumbrado». Dicho lo cual vino como un rayo a mi cabeza que el mencionado me era familiar. ¡Pero podría ser verdad que el que sabía, para todos todo, nos hiciese leer un libro de aquel hosco y mugriento, como rojo que era, individuo! Y es que como tal Saavedra yo únicamente conocía a mi vecino del cuarto, y, aunque no del todo importe, valga decir en su favor que era el padre de la Asun. Mas antes de que mi ignorancia, al menos aquella, llegara a oídos que había que evitar, una acertada puntuación de Sandro, uno de mis compañeros que iba para maestro, me evitó, por mi conocida reacción ante la mofa, algún que otro encontronazo.

¡Vaya libro…, y gordo que era el condenado! Tanto como Sancho, nombre que invariablemente y desde aquel día me trae a la memoria a quienes con no poca dificultad y sin otros medios que los naturales pueden verse las puntas de los pies. ¡Y mira que arremeter contra los molinos de viento!..., el espigado hidalgo de la Mancha, en verdad, «no rodaba gaire rodó». Mi devenir transcurría inopinadamente sin quebrantos, pero el destino quiso una vez más que un sueño me despertara empapado de sudor, fenómeno que no dudé en atribuir, a diferencia de otras ocasiones, a un malintencionado comentario de Sandro, pues apenas veinticuatro horas antes ¡no se le ocurrió sentenciar que a don Quijote se le había secado el cerebro de tanto leer! Desde entonces y por aquello de llevar la contraria, digo yo, vengo día sí y otro también leyendo.

Y así fue, o sea de tal suerte, como hace unos meses me pasaron una entrevista cuyo autor, más por ser de la capital del «Pla d’Estany», encantadora localidad que por tantas cosas no me es ajena, leí sin demora. Albert Serra, el entrevistado, tenía, además, como yo, una particular relación con el Quijote. Yo concluí, confieso que no sin pensar más de una vez en la renuncia, la obra magna del «Manco de Lepanto», y quiero creer que a él hubo de sucederle algo parecido. Pero aquel joven me superaba al menos porque había hecho una película, aunque no del Quijote, ni sobre el Quijote, y no sólo porque se trataba de una adaptación absolutamente libre, sino porque según sus palabras «su trabajo no era la narración de una aventura, sino la aventura de una narración».

Sin haber visto la película, tal como yo procedía en esa fecha, aquella afirmación me hizo pensar que en vano hallaría en «Honor de cavalleria» (2006), opera prima de aquel autor novel, aunque ya conocido por el bodrio de su primer largometraje, «Crespià, the film not de village» (2002), el relato de la historia del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, ya que el proyecto de quien era también el guionista de la primera adaptación del Quijote al catalán, había sido presentar «la aventura de una narración». Quedaba claro también que como se trataba de un trabajo realizado, asimismo según su director, por «gente quijotesca», cabía esperar del mismo cualquier cosa. Hoy pocos interesados en el cine español desconocen que la película de Albert Serra, rodada en catalán y presentada con subtítulos en español, ha recibido entre otros galardones el Fipresci, de la Federación Internacional de Críticos de Cine en el Festival Internacional de Cine de Viena (2006), y que figuró entre las seleccionadas en la prestigiosa sección de la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes (2006).

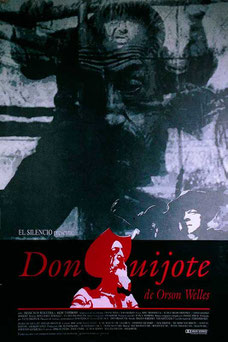

Todo indica que la abundancia de medios económicos, materiales y personales no garantizan nada. Al menos para poco sirvieron los 32 millones de dólares con los que contaba Terry Gilliam, para filmar «El hombre que mató a Don Quijote», aunque justo es indicar que los elementos se aliaron contra el director inglés, en esta ocasión en forma de ruido atronador de los aviones sobrevolando el cielo en pleno rodaje y de diluvio universal cayendo sobre las Bárdenas (Navarra), y al mismo tiempo que los afectados contemplaban impotentes como los decorados y equipos caían destrozados, una hernia discal llevaba al hospital a Jean Rochefort, el actor que encarnaba a Alonso Quijano, por cabalgar a un indomable Rocinante. De tales desventuras la película de uno de los miembros de los míticos Monty Python devino inconexo documental, «Lost in La Mancha» (2002). Sin necesidad de ser supersticiosos, algo maldito parece perseguir a este proyecto, ya que antes del realizador inglés, Orson Welles (1915-1985) filmó su trabajo sobre el Quijote a lo largo de varias décadas (1957-1970) pero no pudo concluirlo, y sólo después de su muerte aparecieron distintas versiones, todas ellas parciales y extraoficiales, siendo «Don Quijote» (1992), de Jesús Franco, la más conocida de este legendario cinematográfico. El tema tampoco es lo que dice una perita en dulce, si no que se lo cuenten a Ary Fernades, por las agrias críticas que recibió su «As trapalhadas de Dom Quixote e Sancho Pança» (1977), así como a Rafael Corkidi, por «Mi señor Don Quijote» (1982).

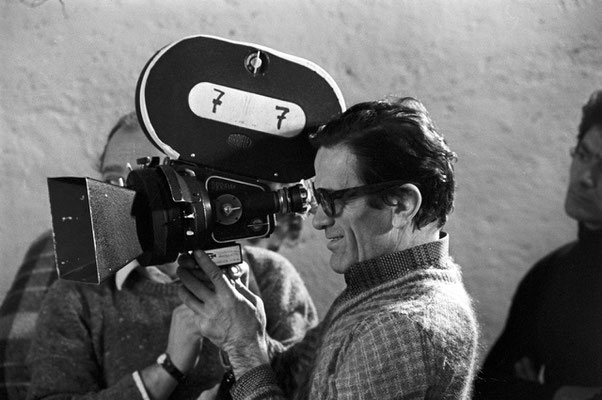

Quizá por lo que he comentado, Albert Serra dejó en su proyecto casi todo al azar, digo casi todo ya que el rodaje coincidió con la conmemoración de IV centenario del Quijote (¿casualidad?), y porque los técnicos no eran, a diferencia de los actores, unos desconocidos (el montador David Gallart, lo fue de «Smoking Room», el buen hacer del director de fotografía, Christophe Famarier, lo garantizaba su premio Photopress, mientras que la parte musical estuvo a cargo del prestigioso productor Cristian Vogel); sea como fuere lo cierto es que no se puede decir que las cosas le hayan ido mal al realizador bañolense. Ahí están los premios, así como las alabanzas, si bien concisas, del crítico de «Cahiers de Cinéma», Jean Douchet, quien sin empacho se atrevía a decir que era la mejor adaptación de la obra del más célebre descendiente de conversos e hijo de cirujano al cine, con lo cual, o sea, de ser esto cierto, el trabajo de Albert Serra nada tendría que ver con el del novelista francés Pierre Menard (1872-1939), quien en lugar de escribir una obra original, se propuso escribir el «Quijote» de Cervantes; sin embargo, el cineasta bañolense no tiene poco, como veremos, de «menardismo». Y del mismo modo que Philippe Azony loaba la película en las páginas de «Libération», el redactor jefe del semanario «Les Inrockuptibles», Serge Kaganski, en un arrebato a favor del «arte y ensayo» y en contra del cine comercial, aseveraba con delectación que «iba contra la espectacularidad contemporánea, contra los efectos especiales, contra los planos recargados y contra los esfuerzos a veces patéticos de los realizadores de hacerse ver.»

Si esto es ya de por sí sorprendente, no lo es menos que esta «pequeña gloria del arte puro» se deba a la fe y a la asunción del riesgo de su director, pues él es de los que tienen por bueno aquello de «qui no s’arrisca no pisca» (quien no se arriesga no recoge). A la fe y al riesgo, en verdad, hay que añadir la intuición de que esta película de presupuesto reducido (370000 €) y de financiación privada podría funcionar en los festivales y de ser así permitiría trabajar en otros proyectos. Y no fue de otra manera, pues huérfana de cualquier subvención por parte de la Generalitat, merced a su paso por la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, «Honor de cavalleria» fue comprada por TVE, y a partir de entonces ha sido distribuida a otros países europeos y de América del Sur.

Pero la fe, la intuición y la asunción del riesgo no agotan la definición que pudiera hacerse de Albert Serra. Este afortunado realizador es algo más, en primer lugar es filólogo, de formación académica, y un escritor frustrado que intuyó en la literatura un hueso duro de roer. Y de esa dificultad su escoramiento hacia el cine que, según el mismo entiende, es más fácil y en donde hay menos competencia, por lo que presenta más posibilidades de lograr el éxito.

Por otra parte, tal vez el marketing sea aún necesario para este film, pero si viene de su director en forma de pretenciosa petulancia («…es la película más original y extraña que podrán ver este año en los cines y, probablemente, en los últimos diez años») lo poco o mucho que se le pudiera haber atribuido acerca de su vanguardista saber hacer, y sobre todo una vez que se ha visto su trabajo, se desvanece casi por completo. El «menardismo» de este cineasta queda patente en el anacronismo deliberado que muestra al tratar temas antiguos y hasta milenarios, y que ya han sido abordados por otros realizadores, así como por la arrogancia que implica el atribuirse una más que dudosa originalidad.

En «Honor de cavalleria», o si se prefiere en esta «aventura de un rodaje», predomina lo visual (luz natural, sonido real simultáneo, etc.) sobre lo narrativo (diálogos reales), mientras que con la inmersión en el ascetismo intuitivo y el ars poetica quizá se haya pretendido ejemplificar el arte por el arte. Todo muy en la línea de realizadores como Tsai Ming-liang, Hou Hsiao-hsien y Apichatpon Weerasethakul, y, más cerca de nosotros, de los también heterodoxos Marc Recha e Isaki Lacuesta, quienes aborrecen, como Serra, las películas prefabricadas y suelen combinar lo imaginario con la mitología personal. Lo paradójico aquí es que este realizador decida que viene de lo underground y, sobre todo, que se proclame autodidacta y maestro al mismo tiempo; mientras que lo sorprendente y aun inquietante es que algunos críticos hayan entendido que esta producción adolece de música, cuando, si bien y por suerte es ajena al soul, glam y punk que amenizaba a «Crespià, the film not de village», no falta en forma de murmullo del agua de los torrentes, del que produce el viento agitando los sauces y los frenos, amén del monótono y siempre sexual raspar de las alas de los grillos; a lo que suelen añadir que carece de tema y psicología, cuando presenta una historia del sentimiento de amistad, no sin pocas dosis de paternalismo, entre los dos únicos protagonistas, el viejo hidalgo manchego encarnado por Lluís Carbó, y su fiel escudero, que intenta representar Lluís Serrat, actores no profesionales, y también por esa tradición Bresson, Ozu, Olmi y Pasolini están vivos en «Honor de cavalleria». Este director del Pla de l’Estany, como sin duda se habrá advertido, no ha conseguido zafarse de lo profesional en favor de lo artesanal. Quizá no fuera esa su intención, al menos consciente, aunque entiendo que sí lo era cuando priorizaba la inocencia de la mirada neorrealista y el trabajo con el espacio y el tiempo, aspectos comunes al quehacer cinematográfico que abraza la singladura de la moderna mentalidad investigadora en el séptimo arte.

Esta producción es, en verdad, «quijotesca», aunque por otras razones de las que ordinariamente se pudieran imaginar. Y es que la identificación a ese rasgo, bien a alguno de los inquietantes funambulismos de la posmodernidad o a cualquier otra nadería con ínfulas, quizá haya tenido algo que ver en la fascinación que ha ejercido en algunos cinéfilos (espectadores y/o críticos) este viaje intemporal que deviene aburrido a matar, rodado íntegramente en un exuberante paisaje natural que naufraga en el movimiento, el cual se ve agravado por la gratuita búsqueda de instantes destacables, como es el caso de la profunda oscuridad del paisaje, a lo que cabe añadir, para mal de males, los soporíferos «tiempos débiles y muertos», así como el pretendido hito técnico que representaría la mencionada pureza de imágenes. No cabe extrañarse pues que esta película haya producido hastío y aun estupor en aquellos que también le han dedicado un poco más de una hora.

Pero de este trabajo hay que decir algo más, como es que siendo de un director pretendidamente «vanguardista» y aun «rompedor», deviene, a mayor sorpresa de legos y consagrados, impenitentemente moral. ¿Qué le encomienda Alonso Quijano a Sancho Panza, –quien, dicho sea de paso, sigue ciegamente, sin entender nada, a su señor–, antes de «morir»? En sus parsimoniosos y enfáticos parlamentos, aquel «viejo senil» le encarga al «gañán simplón» de su escudero la defensa de la magnífica obra del Señor, de los bienes naturales que Dios ha otorgado al hombre para su disfrute y alabanza eterna a su Creador. Este «Quijote» es tan ramplón como predecible. El guionista entiende que no tiene sentido que el celebérrimo hidalgo manchego se plantee el porqué de la existencia del mal, ya que lo fundamental es que se agote en hacer comprender a su insulso escudero las inquinidades del hombre, con lo cual eleva su locura al rango de imbecilidad. A no otra cosa reduce lo adecuado y conveniente como concepto de deber, el fin último de la realización de la praxis humana, y cuya prueba argumental queda fundamentada en la contemplación del summum bonum de la naturaleza.

Pero que Albert Serra se identifique con el sentido moralizador de su producción no es aquí lo decisivo, como no lo es tampoco imaginar que lo suyo es la sátira y, por lo mismo, que su intención haya sido poner a caer de un burro al más rancio catolicismo castellano encarnado en Alonso Quijano. Y es que el problema, al menos uno de los principales en este Huidobro del celuloide es que del mismo modo que no ha podido evadirse del profesionalismo cinematográfico, queda atrapado en un anacrónico discurso moralizante que denuncia una avasalladora presencia del superyó en la figura de Dios-Padre.

La sociedad constituida para la producción de «Honor de cavalleria», Andergraun Films, prepara la próxima película, que se basará en los tres reyes de Oriente, y «estará inspirada en cinco o seis relatos bíblicos». El escenario escogido es Libia y en su defecto Marruecos. Estoy convencido de que este proyecto, que tiene un presupuesto de 700000€, deparará, junto a nuevos y quizá más merecidos premios, mejores expectativas cinematográficas para este quijotesco y azaroso director bañolense.

José Miguel Pueyo